春日暖阳照心扉

春日暖阳照心扉

——《中原教育周刊》心理学院讲师公益行走进豫教基地纪实

本网讯(卢鹏 桑雨晴)春日的河南省豫教青少年健康成长基地,校内小花园里新芽初绽,校园院子里几棵柳树上的柳丝在春风中肆意摇曳,一群曾被贴上“问题少年”标签的青少年,正围坐在草坪上低声交谈。这座以“疗愈与成长”为理念的校园,金黄色的教学楼与心理咨询室“心灵驿站”相映成趣,仿佛每一处设计都在诉说着“接纳与蜕变”的故事。

3月28日,河南省豫教青少年健康成长基地(中牟校区),《中原教育周刊》心理学院讲师团5名专家们走进基地,以“深度心理咨询辅导,锻炼提升心理技能”为主题,为基地的青少年们带来了一场融合专业与温情的心理辅导公益行。

活动伊始,5名专家讲师首先走进教室和参加今天心理咨询活动的学生见面,互行师礼。然后由学生自己选择有眼缘的老师,简短仪式结束后,活动就拉开了序幕。5名专家讲师针对10几名青少年展开互动体验和一对一辅导,为青少年搭建心灵疗愈的桥梁.

“心灵驿站”内,暖黄的灯光与轻音乐交织,墙上贴满学生手绘的卡片,桌子上摆放着沙盘、色彩斑斓的绘画工具。初入场的孩子们或低头摆弄衣角,或蜷缩在座椅边缘,眼神中透着戒备。然而,当讲师团成员以温馨问候代替传统开场白时,瞬间打破了凝固的空气。

讲师们一对一辅导:多元技术叩击心门,用专业与温情点亮“问题少年”心灯 。

“愤怒是未被倾听的呐喊,孤独是未被看见的伤口。”讲师衡玉琴通过“情绪四步法”——觉察、命名、表达、转化,使受咨询的孩子在呼吸冥想中第一次尝试与内心对话;讲师孙丽萍引导一名长期与父母对抗的孩子以“蝴蝶破茧”隐喻成长,助他重新定义亲子边界;讲师孙路云让一名社交恐惧症少年绘制“十年后的自己”。孙老师据此设计“微社交挑战”,鼓励他每日完成一次主动问候;樊义俊、祁俊红老师和蔼可亲的脸,让受咨询的孩子们觉得像自己的妈妈坐在自己身边娓娓诉说,温馨的话语就像室外的春风吹暖了心扉。

下午,活动在欢快的互动游戏中结束,学生们在“心愿墙”上留下斑斓字迹。一名曾沉迷网络的少年写道:“原来我不是坏掉的机器,只是迷路的星星。”基地负责人透露,后续将通过“豫教心理云测评”平台跟踪学生心理数据,并联动家长开展“亲子沟通工作坊”,构建长效支持网络。

夕阳西下,校园广播响起《夜空中最亮的星》,三三两两的学生仍围坐在心理咨询室门口久久不愿离去。《中原教育周刊》副主编王杉杉望着他们的背影感慨:“问题青少年的标签背后,往往藏着未被读懂的故事。我们希望通过专业干预和持续关爱,让每个孩子都能被看见、被理解、被赋能。每个‘问题少年’都是一本合上的书,我们要做的不是强行翻开,而是点亮一盏灯,等他们自己愿意展露扉页。”

柳树叶影摇曳,紫藤花香萦绕,这座以“疗愈”为名的校园,此刻正浸润在暮春的温柔里。或许真正的教育,便是以专业为犁,以温情为雨,让每一颗蒙尘的心都能在阳光下舒展枝叶,静待花开。

据悉,河南省豫教青少年健康成长基地,是一家专注于青少年心理素质培养的全日制教育机构,集咨询、指导、教学与教研于一体,致力于解决青少年叛逆、厌学、网瘾、离家出走、行为矫正、心理困扰、焦虑、抑郁、缺乏感恩意识、消极躺平及心理人格异常等家庭心理教育难题。

该基地依托专业的心理辅导与行为发展体系,汇聚了一支由专职心理辅导教师、高素质军事教官、资深法律工作者及文体专职教师组成的精英团队。融合心理、感恩、励志、国学、礼仪、赏识、生命、道德、劳动、生活、法治、军事拓展训练等多维度教育内容,通过个性化的心理关怀、科学的情绪管理及正确的价值观引导,全面提升孩子的综合素质与能力,教他们学会感恩,重拾积极向上的生活态度,建立自信勇敢的性格,增强社会适应性,并树立正确的世界观、人生观、价值观。

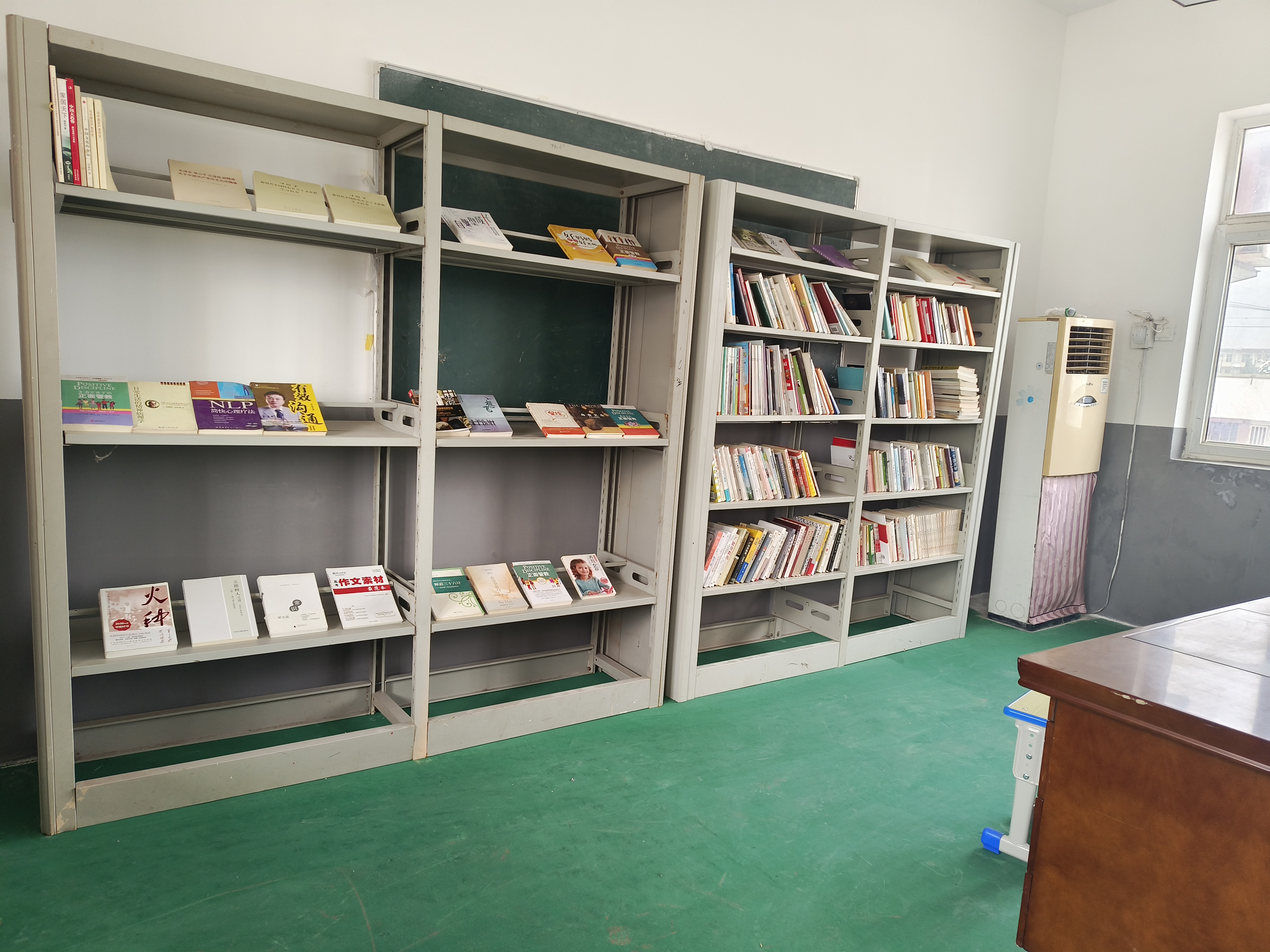

该基地实行全封闭式半军事化管理,校内配备有多媒体教室、心理咨询室、亲子沟通室、测量室、沙盘游戏室、情绪宣泄室、图书室、团体活动室、运动操场、现代化餐厅、宿舍、劳动种植养殖体验区及拓展训练区等设施,为学生营造一个舒适、安全、健康的学习与生活环境,确保他们在成长的道路上稳步前行。

该基地面向8至18岁年龄段,正经历成长挑战的青少年,包括但不限于叛逆期情绪波动、学习动力不足、心理困扰(抑郁、焦虑等)、网络依赖、自律缺失、性格内向、情绪敏感、心理韧性待增强、学业逃避乃至辍学风险、早恋倾向、自闭或多动症状及离家行为等复杂情境的孩子。致力于提供专业支持与引导,助力其健康成长。

版权声明:凡注明“来源:中原教育周刊的所有作品,版权归中原教育周刊所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中原教育周刊和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

河南教育云平台公众号

河南教育云平台公众号 考试服务系统小程序

考试服务系统小程序 中原教育周刊官方抖音号

中原教育周刊官方抖音号 河南教育云平台线上平台

河南教育云平台线上平台